●再開

当初、ハセガワG−10で進めていたが、途中で気が変わりレベルベースに変更。

マーキングは2./JG300、W.Nr.不明、 Rita赤2番機、Eberhard Gzik機。

この機体も不明な点が多く型式も諸説あり、490000番台ならErla製G−10ではあるが、460000番台 (Erla製 G−14からの改造)との読み間違いなのでは?などなど・・・・。

今回も数枚の実機写真を元に楽しみたいと思う。

尚、当サイトではErla製G−14/ASとして進めていく。

(2007〜) |

|

2020/6/4

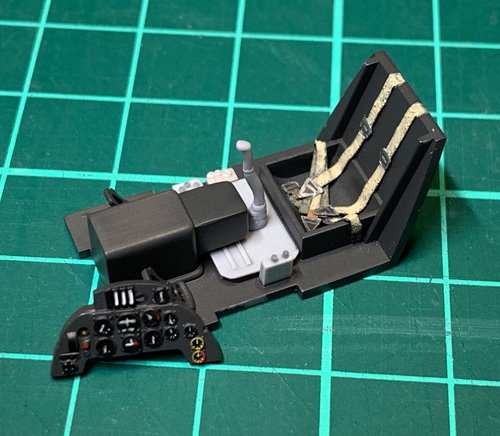

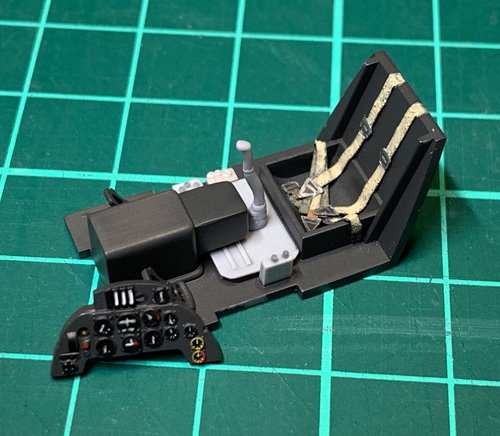

先ずはコクピットから。

正面計器板、フットペダルはフジミ、コクピットフロアはハセガワ、操縦桿はエアから流用、プライマーポンプはプラ板、伸ばしランナーで再現。

底板は後期の簡易タイプに変更。

シートベルトはコーヒーフィルター、バックルはコピー紙、接着はアラビックヤマトのり。 |

|

燃料パイプは伸ばしランナー。

FuG25a無線機操作盤とパイロット・ヘッドフォン音量調節装置のレアウトは、キットのスペースの都合上G−6と同じにした。 |

|

24Vバッテリーカバーはエデュアルドから流用。 |

|

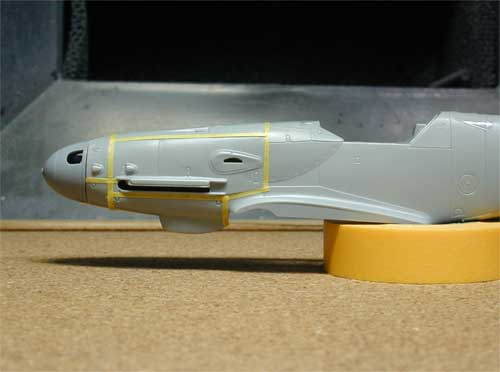

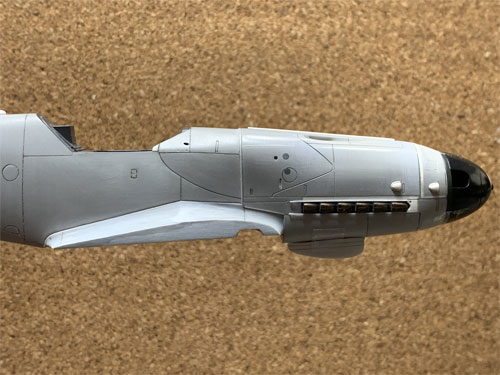

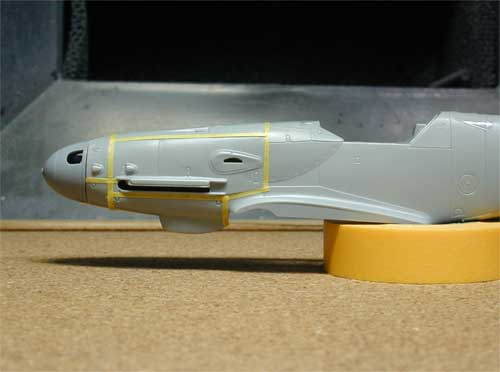

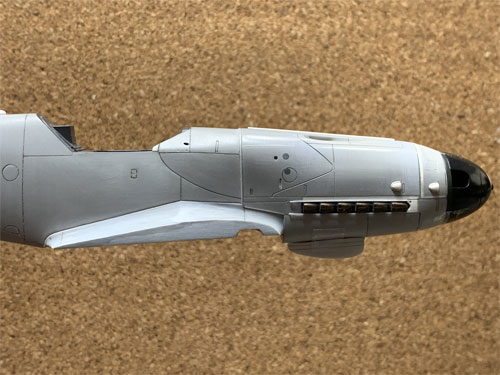

キットの機首は2mm長い(防火壁〜風防手前)ので切り詰め、側面形は上下ラインを修正。

オデコとエラを張らせる。

マスキングテープが切断位置。 |

|

修正前(後)と修正後(前)の比較。

機首は防火壁〜風防前部で2mm詰める。

あと、排気管の位置を少し下げる。 |

|

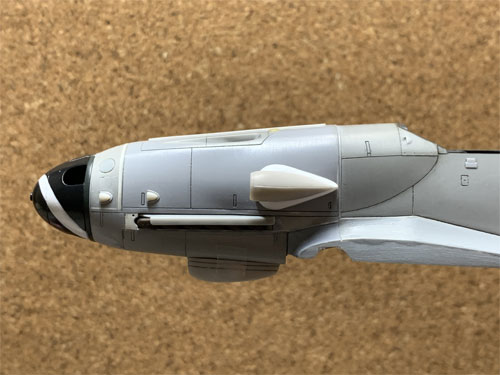

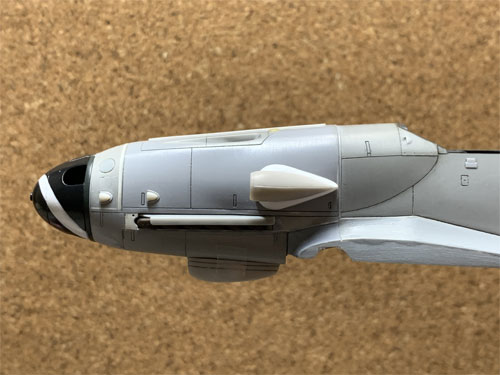

左舷カウルの頂点はインペラ中心部、主脚に繋がるエンジン架を意識して削る |

|

機首潤滑油タンクを大型化したのに伴い、給油ハッチもやや上に移動。 |

|

排気管カバーは左舷側上部はハセガワ、その他は0.2透明プラ板。

主脚側に逃げるエンジン支持架を伸ばしランナーで追加。 |

|

継ぎ足しカウルはゴムシーリングに向かってのラインも左右非対称。

|

|

キットの排気管上部ラインはなだらかな曲面だが、実機はG-6をベースにしているので直線になる様に削り込んだ。 |

|

オイルクーラーの変更(FO870→FO987)に伴い、オイルクーラーカバーも大型化した。 |

|

再生機なので従来のカウルを継ぎ足して使用。カウル前部先端は段違いのまま(D-9の延長プラグと似た処理)、後端は影で不明なので推定で先端部と同じ処理にした。 |

|

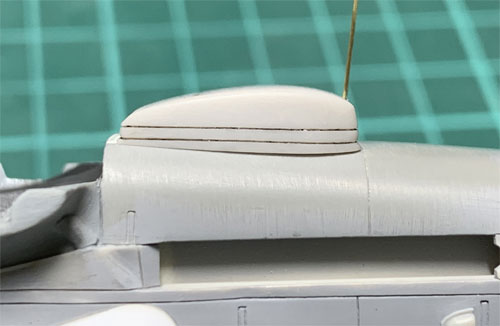

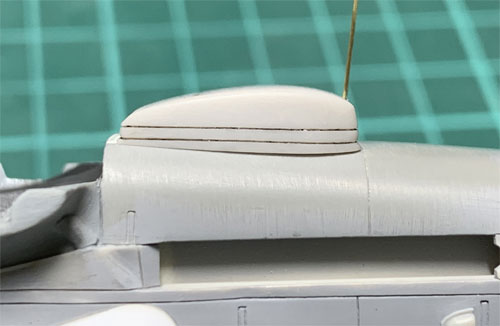

オイルクーラーカバーはフジミを流用。

フジミはサイドが膨らみ過ぎなので、軽く削った程度で妥協。

攻めるなら後、0.5mm狭めると良い。 |

|

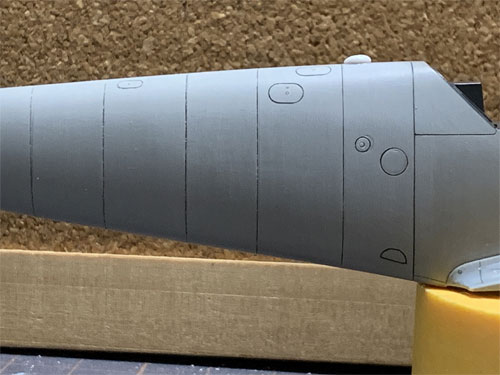

4分の1半月パネルはキットのモールドの様なリベットは確認出来ず、木口に沿って細かくリベットが打たれているので省略。 |

|

左舷側の膨らみは、カウル中央部のパネルライン直後から始まる。

G-6ベースなので継ぎ足しカウル以外はスッキリとしたラインになる。

インテーク基部はやや誇張しているが、取り合いのラインでこの部分曲面が判る。

最大値はインペラ中心部。 |

|

排気管は排気ロスを軽減する為、やや下向きになっている。

インテークは若干上向きになっている様だ。 |

|

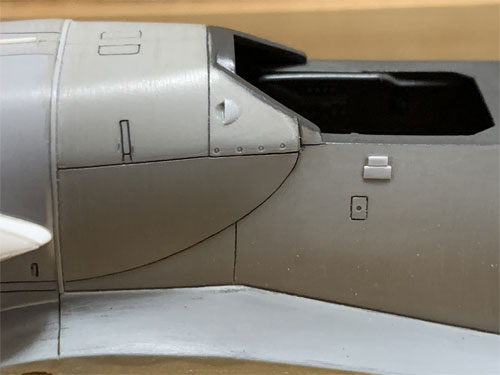

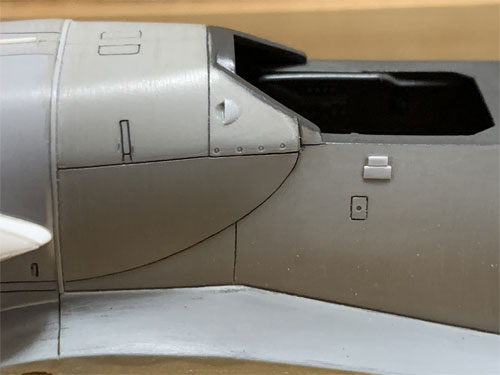

風防側面下のエアスクープは溝を彫り込んだ。天板側も少し押し広げた様に見えるのでプラ板で再現。

メーカープレートは2枚。 |

|

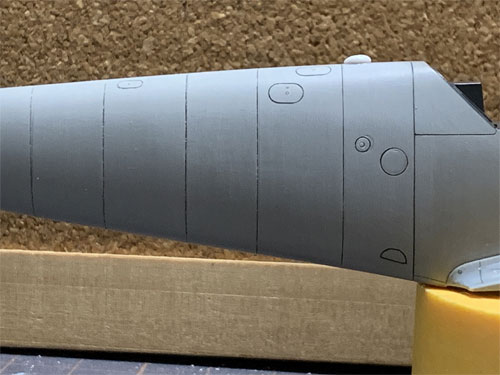

手掛け下に用途不明の○パネルがあるので追加。

しかもこの○パネルは機体毎に微妙に位置が違うのが悩ましい。

推測であるが、製造時にのみMW50装置の調整に必要なハッチかも? |

|

コクピット換気用ハッチは左右で位置が違う。恐らく右舷側のサーキットブレーカーを避けて、やや後に開口したのだと思う。

因みにタミヤグスタフは抜かりなく再現している。>流石 |

|

MW50装備なのでハッチも追加。 |